幸好世界沒有末日,不然我今年特地在倫敦買的2013記事本就用不到了...

雖然2012一整年都被末日預言所籠罩,但是我卻在這一年當中完成很多夢寐以求的心願、去了很多地方、建立新的生活習慣、找到自己開心的事、接連參與著姐妹淘的人生重要時刻,還認識很多新朋友,有可以一起胡說八道的也有可以一起聊夢想的......人生說穿了不過就是這些事情不斷地交替上演著,但是這種心理上的滿足感卻足以讓我們提起勇氣面對無可知的未來。

歲末年終之際,為自己整理了一張以「今年最...」為題的清單,藉此highlight一下這一年的重點時刻。這是我第一次嘗試做這種年度回顧,也希望這能成為未來每年年底的一項傳統。祝大家新年快樂。

1. 最受鼓舞的一本書:《當宅男遇見珍奧斯汀 / A Jane Austen Education》

我喜歡珍奧斯汀。但是我必須承認,在翻開這本書之前,我所認識的珍奧斯汀的作品僅只於改編過的電影,而且完全是出自於對片中男性的紳士氣質感到嚮往(即便是傲慢的Mr. Darcy!)、而且我是由衷地覺得舊時男女之間那種相敬如賓的互動方式相當浪漫,當然,不可否認地,美麗的田園風景也相當重要。直到看完這本書之後,我才一一地去認識珍奧斯汀的每一則故事。這本書的作者,很適切地以他的個人經驗為珍奧斯汀所處的18-19世紀與現代人的生活穿針引線,提供了很棒的角度讓蘊含在古典文學中的生活智慧也能在現代發揮價值。這本書可以算是一本文學評論,也可以看作是一本自我成長的指引,當時帶給我很多的啓發,絕對是我今年最喜歡的一本書。

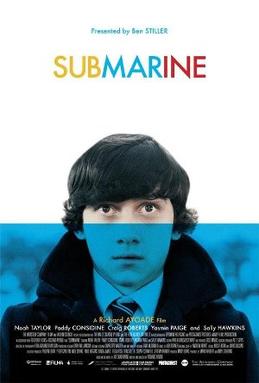

2. 最喜歡的一部電影:《Submarine》

我經過了一番掙扎才決定把今年的第一名給這部片,另外在考慮的還有金盞花大酒店與布拉格練習曲,上述兩片都是從高齡化社會衍生出的議題,而Submarine則是紮紮實實的一部青春喜劇片。這部片成功地喚醒我心中最後一點點的青春的記憶,年輕時那種自以為是某部大悲劇裡的英雄,用120%的力氣去過每一天的青春期,在過程中有時成功耍帥,有時卻弄巧成拙的糗樣,真的讓人不得不大嘆年輕真好。到了今天這歲數,才赫然發現年輕時那種不怕受傷、沒有包袱的心境,真的是在不知不覺當中離自己越來越遠了。雖然現在還不至於形容自己未老先衰,但在很多事情上,也被經驗法則教會如何保護自己、為自己設防,這種漸變真是令人不勝唏噓,使我不得不用「成熟」二字來自我安慰。既然未來慢慢變老的日子還長得很,今年就先把心目中的第一名給青春無敵的Submarine好了。

3. 最精采的一部電視劇:《Black Mirror》

我有認真Follow的電視劇不多,今年的Downton Abbey第三季實在讓人失望,好在第六季的Big Bang Theory有回復往常的水準。倒是甄嬛傳在製作上的精緻很值得一提啊!今年年初從北京玩回來不久之後,我就在媽媽的督促之下把76集看完了(那陣子每天媽媽只要忙完手邊工作,就會催我開電腦點甄嬛傳給她看),然後整個下半年就一直活在自己是十七福晉的幻想裡。不過話說回來,今年電視劇的第一名我要推薦一季只有三集的英劇Black Mirror。雖說是影集,但是三集分別是三個故事,彼此互不相干。三個故事都在一種超現實的氛圍中反諷人性的黑暗面,每個故事的爆點都像是一把刀戳中人性的軟弱之處,實在精彩。只有三集,看完也不耽擱太多時間,非常推薦。

4. 最精采的一場表演:Erased Tapes 5th Anniversary Tour at Hackney Empire, London

這場音樂會是Erased Tapes唱片公司的五週年巡迴演出,出席的音樂家都是唱片公司旗下的藝人,在網路上得知這則消息時,我當時人還在布拉格,距離前往倫敦還有一個禮拜左右,因為看到Ólafur Arnalds與Dustin O'Halloran都會參與演出,所以引起我的興趣。Ólafur Arnalds的音樂常年伴隨著我的生活,也曾經看過他的現場表演;Dustin O'Halloran的音樂則是最近這一年內才接觸到,很喜歡Like Crazy的原聲帶。憑著對他們兩人的印象,我以為這場演出會是一場相當內斂的極限音樂之夜,沒想到Nils Frahm的演出把整個場子炒得熱鬧又瘋狂,結尾的安可曲簡直是一場極限音樂的嘉年華,20鎊的門票紮紮實實地演出了三個多小時,從演出者到觀眾每個人都玩得相當盡興。因為演出的場地並不在倫敦市中心,幾乎大家都得搭乘倫敦市郊的鐵路系統離開,如果錯過最後一班,就得自己看著辦,也因為如此,當演出者一完成謝幕,整場的觀眾每個人都在奪門而出往車站的方向衝。看在£20可以聽三小時這麼划得來的份上,跑點步趕個車又算得了什麼。

5. 最激發靈感的一位攝影師:Saul Leiter

年初的時候,我對「反射」這個主題的攝影作品相當有興趣,剛好在一段影片中認識了Saul Leiter的作品,他很多幅照片都跟「反射」、「倒影」或是玻璃內外的「穿透」有關,一度成為我的靈感來源。而且他的色彩相當濃郁,時常有一種油畫感,這種又像照片又像畫的感覺很令我著迷。後來碰巧在書店看到了幾幅他的照片印製的明信片,便順手買了幾張。可是,寫到這裡,倒是提醒了我,那幾張明信片咧?

6. 最樂不思蜀的一個目的地:布達佩斯

今年很幸運地去了很多夢寐以求的地方旅遊,從年初的北京、年中的蘭嶼、到年底的中歐與倫敦,硬要選出一個第一名的地點,真的不是一件容易的事。相較起來,要再去北京與蘭嶼都很容易,倫敦也是相對方便,那麼只剩布拉格與布達佩斯相比的話,絕對是布達佩斯勝出。布達佩斯的消費低廉、交通便利、古蹟建築富麗堂皇、以熱食為主的飲食文化又比起其他歐洲國家更合亞洲人的胃口,還有豐富的歷史背景值得細細探究......這些因素都足以讓布達佩斯成為旅遊熱點。然而這些都還不是我在布達佩斯玩的最開心的原因。我對布達佩斯最念念不忘的是泡溫泉的經驗,布達佩斯的溫泉文化相當悠久,市區內也有很多公共溫泉,規模上更像是一個水上樂園,從一進門就有溫度、成分不同的冷池熱池一路泡到室外區,少說也有十幾個池,另外再加上蒸氣室與烤箱,絕對可以從白天玩到晚上,而且是在美麗的歐式建築中享受著溫暖的陽光舒服地泡著湯,以我近年出國的經驗來說,實在是沒有比這個更悠閒的行程了。

7. 最特別的經驗:划船

這是連我自己都相當訝異的一項能力。今年10月旅行到布拉格時,正好發現市區的伏爾塔河邊有出租船隻的服務,一時覺得新奇就租了一艘去河上玩玩。一上船,划船這種苦力活自然是落到了男友的頭上,我可要好好的享受河景風光。不料,自從老闆一腳把我們踹出碼頭邊之後,我們就沒有再前進過,只是一直在原地打轉。我不信邪,就把槳要來划,沒想到,我第一次划船就上手,三兩下就得以控制方向,順利朝著目標的方向前進。當然這種難得的經驗我可沒忘記要錄影存證,將來看看能不能比照體保生的升學管道直接保送進入牛津或劍橋的划船校隊好了。

8. 最有挑戰性的一件事:婚禮攝影

我喜歡參加婚禮,婚禮上總是充滿著幸福、祝福與希望。也因為自己學音樂的背景,時常擔任婚禮伴奏,而不斷地在參加各式各樣的婚禮。但是在婚禮上擔任攝影工作則是前所未有的經驗。今年二月,我在初生之犢不畏虎的情操之下,接下了此生第一次的婚禮攝影工作,新娘是高中好姊妹,所以我可以說是賭上了我的友誼。好在結果還不賴,起碼新娘沒有跟我絕交,而且那次之後還又接到了一些新人的洽詢,應該算是一個好兆頭吧!婚禮攝影真的是一件很專業的工作,從臨場的反應、判斷、到身上的裝備器材、還有事後的整理修圖等等,每個環節都馬虎不得,從這些經驗中我也一次一次地學習、一次一次地反省。老實說我還沒有思考過婚攝這條路是否適合我,但是我仍然相當感激找我拍攝的新人們,他們對我的肯定與信任給了我很大的鼓舞。

9. 最瞎的一件事:馬祖

11月的某個週末,我與好友兩人計畫好了要去馬祖三天兩夜的旅行,剛好要在馬祖慶祝她的生日,兩人開開心心地都向公司請了一天假,星期五一早要從松山機場出發前往北竿。好友也因為這趟旅行,把所有的生日約往前或往後排開。出發當天,抵達機場的時間真是恰到好處,到了候機室連椅子還沒坐熱就準備登機了。按照登機證上的座位,我們坐在第二排,把行李放上了行李架,馬上就聽到空姐報告說「馬祖機場關場,請各位旅客回到候機室候機」。當時我們還有說有笑,不曉得關場到底是怎麼一回事,還一心期待馬祖機場趕快開放,好讓我們飛過去。沒想到,機場關場的處理方式是這樣的,半個小時後如果目的地機場沒有重新開放,就會宣布班機取消......

所以,那天我們兩個人的行程就是特地起了一個大早來機場快閃吃早餐的,才八點半,準備去上班的人都還在捷運上打瞌睡的打瞌睡、化妝的化妝,我們就已經結束行程準備打道回府了。後來我跟朋友一起回去她家,大樓的警衛伯伯一清早就看著她拎著大包小包出門去,還不到九點又看著她跟另一個人一起大包小包地回家,眼神顯得相當狐疑......

10.影響最深的一句話:

|

| Source: makeundermylife.com via *celina on Pinterest |

這句話已經在看到的當下在網誌分享過一次了,自此之後,我時時用這句話砥礪自己,在值得花時間的事情上花時間,謹言慎行。今天再分享一次,也希望大家在新的一年都能找到自己生活的重心,過得充實、愉快,得到心靈上的平安。